KATALOGBEITRAG

âWie wenig von der Wahrheit ist mir zu sagen gelungen, wie wenig von der ganzen KomplexitĂ€t habe ich gepackt; wie kann dieses kleine, ordentliche Ding wahr sein, wenn alles, was ich erlebt habe, so rauh und offenkundig formlos und gestaltlos war.â

Ist eine Arbeit beendet, stellt sich gelegentlich Unzufriedenheit ein. Doris Lessings oben zitierte AusfĂŒhrungen aus dem Vorwort zu ihrem Roman âDas goldene Notizbuchâ von 1971 beschreiben die Gedanken einer Schriftstellerin beim AbschlieĂen eines Buches. Ăhnliches empfindet eine KĂŒnstlerin, die, nach einer Phase des ,distanzlosenâ Arbeitens, am Ende auftaucht und in Abstand zu ihrer Arbeit geht. Es kann passieren, dass sie sich fragt, was diese Arbeit eigentlich mit ihr zu tun hat. In einem zweiten Schritt erstaunt es sie, wie unterschiedlich doch die Reaktionen auf ihre Arbeit sein können und wie wenig diese mit dem zu tun haben, was sie selbst beim Arbeiten beschĂ€ftigte.

Wie also hĂ€ngt dieses âDingâ, das hier entstanden ist, mit der KĂŒnstlerin selbst zusammen, mit der Welt und denjenigen, die es sehen und in Austausch mit ihm treten? Und welche Rolle spielt die Haltung der KĂŒnstlerin dabei?

Doris Lessing, die sich zeitweise in kommunistischen Kreisen engagierte, befand sich als Autorin zwischen zwei literarischen Postulaten gefangen: Einerseits gab es von Seiten der kommunistischen Bewegung die Erwartung an die Schriftstellerinnen, âobjektivâ zu schreiben. Andererseits entwickelte sich immer mehr der Druck aus schriftstellerischen Kreisen, die eigene subjektive Erfahrung in den Vordergrund zu rĂŒcken.

In der Kunst wird die Debatte um das Objektive und Subjektive anders gefĂŒhrt. Mehr noch als in der Literatur hat hier allerdings vor allem das Diktat des Subjektiven Bestand. Beinahe ist es so, dass es keine Möglichkeit gibt, nicht stark subjektiv zu sein. Das, so beschreibt es Lessing fĂŒr die Literatur, hat in der Vergangenheit zu einem âisolierten und monströs narzisstischenâ KĂŒnstlerinnentypus (Lessing) gefĂŒhrt, der lediglich aus sich selbst schöpferisch tĂ€tig wird, keine BezĂŒge mehr zum AuĂen herstellt â und mittlerweile schwer ertrĂ€glich ist.

Wie also lĂ€sst sich diese SubjektivitĂ€t der einzelnen KĂŒnstlerin neu verorten, ohne sich dabei vom Subjektiven an sich zu verabschieden?

FĂŒr Doris Lessing ist der Weg aus diesem Dilemma die Erkenntnis, dass nichts in dem Sinne nur persönlich oder ausschlieĂlich das Eigene ist. Es ist der beinahe schockierende Moment des Kindes, das erkennt, dass die eigene, einzigartige Erfahrung, zugleich das ist, was alle erfahren. Diese Erfahrung bietet die Möglichkeit, das Persönliche oder Subjektive zu durchbrechen und â in der Beschreibung der eigenen Probleme, Freuden, GefĂŒhle oder Dringlichkeiten und auĂergewöhnlichen Ideen â in etwas GröĂeres zu verwandeln, das Private zu einem kollektiven Allgemeingut zu machen. Und das subjektive Empfinden mit der AuĂenwelt zu verknĂŒpfen.

Von hier aus kann der Prozess beginnen, sich zwischen dem AuĂen und dem Innen zu verorten. Jede KĂŒnstlerin wird das auf ihre Weise tun und sich an einem ganz spezifischen Standpunkt ansiedeln. Eventuell erkennt sie, dass sie als KĂŒnstlerin mit all ihren Arbeiten nur einen Satz beitragen kann, diesen aber immer wieder formulieren wird â aus unterschiedlichen Perspektiven und mit mehr NĂ€he oder Distanz zu ihm. Beim Fortschreiten, beim Einkreisen dieses Satzes, kann es sein, dass ihr manchmal die Sprache abhandenkommen wird. Dann war ihr die Arbeit ein StĂŒck voraus, die Worte fĂŒr das âDingâ werden erst wieder gebildet werden mĂŒssen. Immer wieder wird sie auch mit der EnttĂ€uschung konfrontiert werden, dass das, was da vor ihr steht, hinter ihren Gedanken zurĂŒckbleibt. Dabei kann allerdings die Erkenntnis wachsen â so beschreibt es zumindest Doris Lessing â dass nur durch die BeschrĂ€nkung und das Formen des Formlosen Substanz im wörtlichen Sinne entsteht. Das Formlose ist in eine Form gebannt und kann nun auch von anderen geteilt werden. Dieses Ausstellen der Arbeit â die in diesem Prozess auch eine mitunter schmerzhafte, weil entblöĂende Ablösung bedeutet â kann weitere EnttĂ€uschungen oder Ăberraschungen produzieren: Jede Betrachterin wird die Arbeit anders lesen. Ist das ein schlechtes Zeichen? Ist die Arbeit demnach zu unkonkret?

Keineswegs. Es zeigt nur, dass die Hoffnung der KĂŒnstlerin, von der Betrachterin genau in ihrem Sinne verstanden zu werden, eine kindliche ist. Denn eine Arbeit ist nur dann âlebendig und kraftvoll und befruchtend [âŠ], fĂ€hig Gedanken und Diskussion zu fördern, wenn [ihr] Entwurf, [ihre] Form und [ihre] Intention nicht verstanden werden, denn der Moment, in dem Form und Entwurf und Intention verstanden sind, ist auch der Moment, in dem nichts weiter herauszuholen istâ (Lessing). Etwas Neues kann beginnen.

Text: Su-Ran Sichling

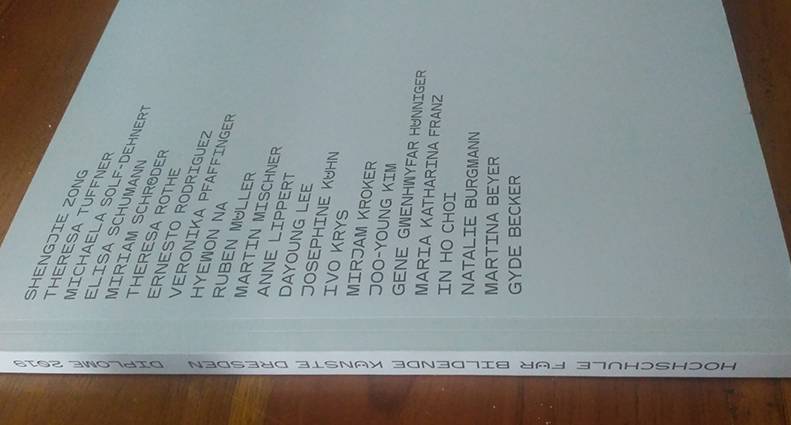

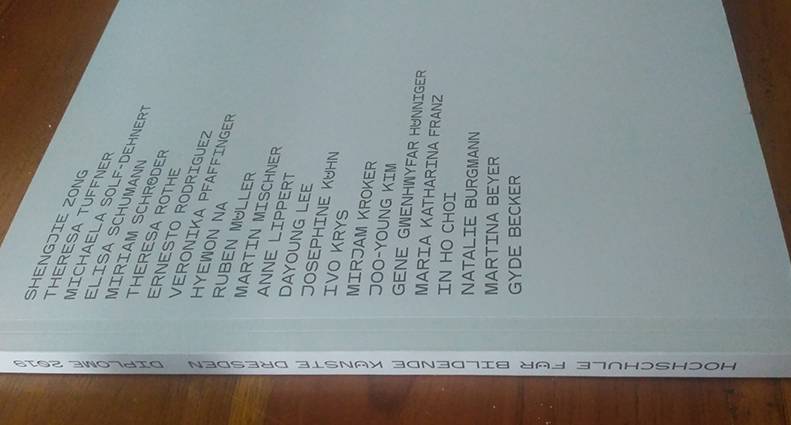

erschienen im Diplomkatalog 2019 der Hochschule fĂŒr Bildende KĂŒnste Dresden, 2019

Ist eine Arbeit beendet, stellt sich gelegentlich Unzufriedenheit ein. Doris Lessings oben zitierte AusfĂŒhrungen aus dem Vorwort zu ihrem Roman âDas goldene Notizbuchâ von 1971 beschreiben die Gedanken einer Schriftstellerin beim AbschlieĂen eines Buches. Ăhnliches empfindet eine KĂŒnstlerin, die, nach einer Phase des ,distanzlosenâ Arbeitens, am Ende auftaucht und in Abstand zu ihrer Arbeit geht. Es kann passieren, dass sie sich fragt, was diese Arbeit eigentlich mit ihr zu tun hat. In einem zweiten Schritt erstaunt es sie, wie unterschiedlich doch die Reaktionen auf ihre Arbeit sein können und wie wenig diese mit dem zu tun haben, was sie selbst beim Arbeiten beschĂ€ftigte.

Wie also hĂ€ngt dieses âDingâ, das hier entstanden ist, mit der KĂŒnstlerin selbst zusammen, mit der Welt und denjenigen, die es sehen und in Austausch mit ihm treten? Und welche Rolle spielt die Haltung der KĂŒnstlerin dabei?

Doris Lessing, die sich zeitweise in kommunistischen Kreisen engagierte, befand sich als Autorin zwischen zwei literarischen Postulaten gefangen: Einerseits gab es von Seiten der kommunistischen Bewegung die Erwartung an die Schriftstellerinnen, âobjektivâ zu schreiben. Andererseits entwickelte sich immer mehr der Druck aus schriftstellerischen Kreisen, die eigene subjektive Erfahrung in den Vordergrund zu rĂŒcken.

In der Kunst wird die Debatte um das Objektive und Subjektive anders gefĂŒhrt. Mehr noch als in der Literatur hat hier allerdings vor allem das Diktat des Subjektiven Bestand. Beinahe ist es so, dass es keine Möglichkeit gibt, nicht stark subjektiv zu sein. Das, so beschreibt es Lessing fĂŒr die Literatur, hat in der Vergangenheit zu einem âisolierten und monströs narzisstischenâ KĂŒnstlerinnentypus (Lessing) gefĂŒhrt, der lediglich aus sich selbst schöpferisch tĂ€tig wird, keine BezĂŒge mehr zum AuĂen herstellt â und mittlerweile schwer ertrĂ€glich ist.

Wie also lĂ€sst sich diese SubjektivitĂ€t der einzelnen KĂŒnstlerin neu verorten, ohne sich dabei vom Subjektiven an sich zu verabschieden?

FĂŒr Doris Lessing ist der Weg aus diesem Dilemma die Erkenntnis, dass nichts in dem Sinne nur persönlich oder ausschlieĂlich das Eigene ist. Es ist der beinahe schockierende Moment des Kindes, das erkennt, dass die eigene, einzigartige Erfahrung, zugleich das ist, was alle erfahren. Diese Erfahrung bietet die Möglichkeit, das Persönliche oder Subjektive zu durchbrechen und â in der Beschreibung der eigenen Probleme, Freuden, GefĂŒhle oder Dringlichkeiten und auĂergewöhnlichen Ideen â in etwas GröĂeres zu verwandeln, das Private zu einem kollektiven Allgemeingut zu machen. Und das subjektive Empfinden mit der AuĂenwelt zu verknĂŒpfen.

Von hier aus kann der Prozess beginnen, sich zwischen dem AuĂen und dem Innen zu verorten. Jede KĂŒnstlerin wird das auf ihre Weise tun und sich an einem ganz spezifischen Standpunkt ansiedeln. Eventuell erkennt sie, dass sie als KĂŒnstlerin mit all ihren Arbeiten nur einen Satz beitragen kann, diesen aber immer wieder formulieren wird â aus unterschiedlichen Perspektiven und mit mehr NĂ€he oder Distanz zu ihm. Beim Fortschreiten, beim Einkreisen dieses Satzes, kann es sein, dass ihr manchmal die Sprache abhandenkommen wird. Dann war ihr die Arbeit ein StĂŒck voraus, die Worte fĂŒr das âDingâ werden erst wieder gebildet werden mĂŒssen. Immer wieder wird sie auch mit der EnttĂ€uschung konfrontiert werden, dass das, was da vor ihr steht, hinter ihren Gedanken zurĂŒckbleibt. Dabei kann allerdings die Erkenntnis wachsen â so beschreibt es zumindest Doris Lessing â dass nur durch die BeschrĂ€nkung und das Formen des Formlosen Substanz im wörtlichen Sinne entsteht. Das Formlose ist in eine Form gebannt und kann nun auch von anderen geteilt werden. Dieses Ausstellen der Arbeit â die in diesem Prozess auch eine mitunter schmerzhafte, weil entblöĂende Ablösung bedeutet â kann weitere EnttĂ€uschungen oder Ăberraschungen produzieren: Jede Betrachterin wird die Arbeit anders lesen. Ist das ein schlechtes Zeichen? Ist die Arbeit demnach zu unkonkret?

Keineswegs. Es zeigt nur, dass die Hoffnung der KĂŒnstlerin, von der Betrachterin genau in ihrem Sinne verstanden zu werden, eine kindliche ist. Denn eine Arbeit ist nur dann âlebendig und kraftvoll und befruchtend [âŠ], fĂ€hig Gedanken und Diskussion zu fördern, wenn [ihr] Entwurf, [ihre] Form und [ihre] Intention nicht verstanden werden, denn der Moment, in dem Form und Entwurf und Intention verstanden sind, ist auch der Moment, in dem nichts weiter herauszuholen istâ (Lessing). Etwas Neues kann beginnen.

Text: Su-Ran Sichling

erschienen im Diplomkatalog 2019 der Hochschule fĂŒr Bildende KĂŒnste Dresden, 2019